L’Asinara, è un’isola della Sardegna, situata nella sua estremità nord-occidentale e affacciata sul Golfo dell'Asinara, è la terza isola più grande della Regione, dopo Sant'Antioco e San Pietro. Fa parte del territorio comunale di Porto Torres, in provincia di Sassari. È possibile raggiungere l’Asinara da Stintino, per chi volesse visitarla e conoscere il suo paesaggio e la sua storia.

L’Isola Asinara è separata dalla vicina Isola Piana da uno stretto braccio di mare, noto come Passaggio dei Fornelli, caratterizzato da acque turchesi e sabbia bianca e fine. Questo stretto è facilmente raggiungibile da Stintino, con imbarcazioni che collegano il porto di Stintino all’isola.

Vista dall’alto, l’Asinara ha una forma distintiva a clessidra, con un punto di larghezza di soli 290 metri, da cui è possibile ammirare entrambi i lati delle sue coste, offrendo panorami mozzafiato.

L’origine del nome sembra a dir poco scontata, data la peculiare presenza degli asini bianchi, simbolo del Parco e attrattiva turistica. Eppure un’altra teoria prende in considerazione un aspetto legato invece alla forma stessa dell’isola: “Sinuaria”, nome originario risalente all’epoca romana.

Osservando la morfologia del territorio, Sinuaria appare un aggettivo più che mai adatto per un’isola lunga appena 18 km da un’estremità all’altra, ma capace di sviluppare 110 km di perimetro costiero.

110 km lungo i quali si riflette in maniere diretta la geologia dell’isola, dominata dai graniti nella porzione Sud-Orientale, con scogliere arrotondate e insenature di acqua bassa, e gneiss nella parte Nord-Occidentale, con falesie alte e frastagliate.

Gli arenili sono numericamente pochi e poco sviluppati e proprio in virtù della loro rarità rivestono un ruolo fondamentale nella conservazione della biodiversità.

La Spiaggia di Cala Sant'Andrea è infatti inserita all’interno della zona di tutela integrale (Zona A), che vieta qualunque attività antropica diversa dalla ricerca scientifica autorizzata formalmente dall’Ente Parco Nazionale dell’Asinara.

Fare il bagno e praticare lo snorkeling all'Asinara è possibile in gran parte dell’isola (Zone B e C) ed è un’attività che può riservare sorprese anche a chi ha più esperienza con le immersioni subacquee.

Protetta da sempre dall’isolamento geografico e oggi dai rigorosi regolamenti del Parco Nazionale, l’isola dell’Asinara rivela una straordinaria biodiversità marina, visibile già dai primi metri di profondità.

Chi pratica attività subacquea non costituisce più un pericolo e i pesci gli nuotano a fianco indisturbati o appena interessati al sedimento organico sollevato dal fondo al suo passaggio.

Sparidi, cefali e spigole attraversano liberi la colonna d’acqua, mentre cernie e corvine popolano gli anfratti più ombrosi delle rocce. Tra le formazioni di corallo, le murene strisciano silenziose alla ricerca di molluschi, completando questo affascinante quadro sottomarino.

Sebbene la ricerca di delfini e altri cetacei, e il loro incontro, non sia mai un evento programmabile, durante la bella stagione non è raro l’avvistamento delfini in Sardegna.

Durante le escursioni in catamarano , le persone a bordo hanno l’opportunità di vivere emozioni uniche osservando questi splendidi animali liberi nel loro habitat naturale. Altre specie, come balene e tartarughe marine, si avvistano più raramente, ma ogni incontro aggiunge un tocco speciale all’esperienza.

Un mare che ai nostri occhi sembra essersi salvato dalla devastazione a cui assistiamo ogni giorno, fatta di inquinamento, sistemi di pesca non sostenibile e sfruttamento eccessivo dei litorali.

Nel linguaggio comune, l’isola viene spesso suddivisa in due settori principali: il mare di fuori, il versante esposto al vento dominante di maestrale, e il mare di dentro, la parte più riparata all’interno del Golfo dell’Asinara.

Questa distinzione, basata sull’esposizione ai venti, si riflette anche in alcuni toponimi locali, come Cala Scombro di fuori e la sua corrispondente Cala Scombro di dentro.

Questi nomi testimoniano la necessità di distinguere tra un “dentro”, riparato e sicuro, e un “fuori”, più esposto e soggetto alle mutevoli condizioni del vento e del mare. Essi sembrano rappresentare una prova concreta di come le attività umane sull’isola siano sempre state profondamente influenzate dalle forze naturali, spesso imprevedibili e incontrollabili.

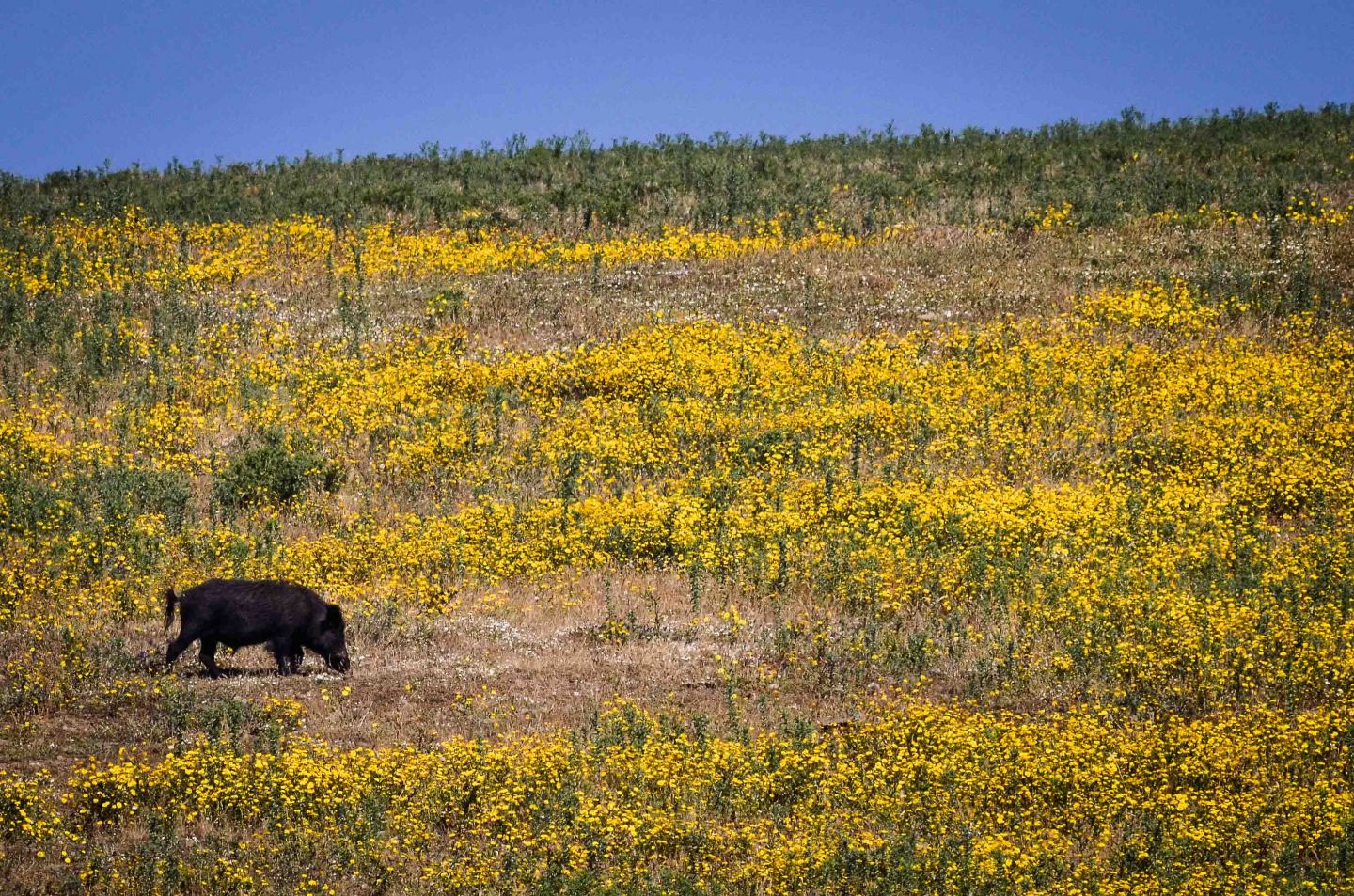

Chi visita l’Isola dell’Asinara in diverse stagioni scoprirà quanto mutevole sia il paesaggio e il ricordo visivo che si porta a casa. Questo continuo cambiamento è dovuto in gran parte alle fioriture delle piante della macchia mediterranea, che trasformano radicalmente i colori del territorio.

Tra queste, l’euforbia, diffusissima sull’isola, gioca un ruolo centrale. Non viene consumata dagli animali a causa del lattice urticante che secerne dai tagli nei rami. Durante l’anno, il suo aspetto cambia radicalmente: dal verde intenso passa al giallo invernale, poi al rosso primaverile, fino a spogliarsi completamente delle foglie in estate.

La vegetazione dell’Asinara racconta anche la profonda impronta lasciata dalle attività umane. Negli anni Novanta, con la chiusura della colonia penale e il passaggio alla gestione dell’Ente Parco Nazionale dell’Asinara,si stimava una presenza di circa 5.000 capi di bestiame domestico (principalmente ovini e caprini), che aveva causato significativi problemi di sovrapascolamento.

Anche il segno degli incendi è evidente, confermato dai toponimi come "Case Bruggiadde" o "Nibbari Bruggiaddi", che richiamano un passato caratterizzato da un utilizzo del territorio lontano dalla conservazione ambientale.

Oggi, nonostante gli importanti interventi di gestione faunistica e nuovi provvedimenti di tutela, la vegetazione sull’isola è ben lontana dalla condizione di naturalità, ma alcuni endemismi di notevole interesse botanico sono comunque visibili.

Prima fra tutti la Centaurea Horrida, nota anche come fiordaliso spinoso, è una specie endemica del nord Sardegna e sebbene sia localmente presente in buon numero, il suo areale è limitato a poche stazioni dell’Asinara, della Nurra costiera e dell’isola di Tavolara.

Altri endemismi esclusivamente sardi sono i Limonium, a cui si aggiunge un lungo elenco di endemismi ad areale sardo-corso come il gigaro, lo zafferano minore, lo zafferanetto di Requien ecc… Avvicinandoci agli stagni costieri troviamo invece una vegetazione in grado di sopportare la notevole salinità dell’ambiente, con diverse specie di Salicornia.

La vegetazione forestale, di limitata estensione, è rappresentata dalla lecceta in località Elighe Mannu e da qualche piccolo bosco di olivastri nelle zone più interne.

La fauna dell’Asinara, al pari della vegetazione, porta evidenti tracce dell’intervento umano. È impossibile raccontare la biodiversità dell’isola e parlare degli animali che si trovano all’Asinara senza menzionare, ancora una volta, l’influenza delle attività antropiche sul territorio.

Accanto alle specie tipicamente mediterranee che hanno raggiunto l’isola attraverso processi naturali, vi sono quelle introdotte dall’uomo, che hanno alterato gli equilibri ecologici originari. Un esempio significativo è rappresentato dagli ibridi inselvatichiti di cinghiali e maiali, la cui proliferazione ha generato notevoli criticità ambientali, rendendo necessario l’avvio di specifici programmi di contenimento per ridurre il loro impatto sull’ecosistema.

L’origine degli asini bianchi (Equus asinus var. albina) è ancora incerta, ma la tesi più probabile sembra essere quella di uno sviluppo in loco, conseguente alla manifestazione del carattere ereditario dell’albinismo, fissato nella popolazione per via dell’isolamento.

Attualmente gli asinelli bianchi dell'Asinara vivono allo stato selvatico, insieme ad altri nuclei di asini comuni, e rappresentano una specie molto importante dal punto di vista conservazionistico. Il numero totale è compreso tra i 100 e i 150 esemplari ma destinato con tutta probabilità a crescere.

Tra i grandi mammiferi terrestri, una specie molto importante è il muflone, presente all’Asinara già nel Neolitico, portato all’estinzione da fattori ancora da accertare e reintrodotto negli anni ’50. Oggi, la popolazione dell’isola supera i 500 individui e rappresenta una forte attrattiva per chi visita l’isola e per chi si dedica alla fotografia naturalistica in Sardegna.

Nell’immaginario collettivo, il muflone rappresenta uno dei mammiferi montani per eccellenza. Osservarlo correre lungo le scogliere a picco sul mare è un’esperienza rara e sorprendente.

Grazie ai divieti di caccia e all’assenza di predatori naturali, gli ungulati presenti sull’isola prosperano indisturbati, sia quelli selvatici come i mufloni, sia gli animali domestici rinselvatichiti, come capre e cavalli.

L’isola è priva di predatori come volpi e martore; gli unici piccoli carnivori sono i gatti della colonia di Cala d’Oliva, gestiti attraverso un programma di sterilizzazione per il controllo della popolazione.

L’isola, inoltre, ospita quasi tutte le specie di rettili e anfibi presenti in Sardegna, offrendo un’eccezionale testimonianza della biodiversità di quest’area del Mediterraneo. Tra le specie più interessanti si annoverano alcuni endemismi sardo-corsi di grande valore naturalistico, come il discoglosso sardo, la raganella sarda,e l’algiroide nano, un piccolo rettile agile e schivo che vive tra le rocce e la vegetazione.

L’avifauna dell’Asinara, presente durante tutto l’arco dell’anno e arricchita dalle migrazioni stagionali, meriterebbe un intero volume. Questa straordinaria biodiversità fa dell’isola un autentico paradiso per il birdwatching in Sardegna.

Le pernici sono diffuse, molto più che in altre zone della Sardegna e spesso capita di osservarle a bordo strada, poco prima che spariscano in mezzo alla vegetazione.

I falchi pellegrini nidificano nelle scogliere più alte, gheppi e grillai si possono osservare nelle aree agricole e steppiche mentre cacciano utilizzando il caratteristico volo in spirito santo.

Il canto dei silvidi si alterna a quello degli uccelli acquatici che popolano gli stagni retrodunali. Le gazze, attualmente in espansione in tutta l’area della Nurra, sull’Asinara sono una presenza costante.

I ruderi degli edifici abbandonati offrono rifugio a civette e barbagianni, che spesso vi trovano un luogo sicuro per nidificare. Nelle notti estive, i richiami dei succiacapre arricchiscono l’atmosfera, rendendo il paesaggio ancora più suggestivo.

Questi ruderi, testimoni silenziosi di epoche sospese in un limbo temporale, aggiungono un’aura di fascino a un’isola che è un vero scrigno di natura e storia.

L’Asinara occupa una posizione geograficamente strategica ed è stata frequentata dall’uomo fin dalla Preistoria, come testimoniano le Domus de Janas di Campu Perdu.

Tracce risalenti al Neolitico sono state rinvenute a Fornelli, Cala d’Oliva e nelle aree interne dell’Asinara, fino a 300 metri sul livello del mare. Nonostante le mutevoli condizioni meteorologiche, la presenza di numerose insenature e approdi sicuri ha reso l’isola un punto di riferimento costante per i popoli del mare, che vi hanno lasciato significative tracce del loro passaggio.

Enacria, uno degli antichi nomi dell’Asinara, testimonia le sue origini greche. Fenici, Greci, Romani e Bizantini si sono avvicendati sull’isola nel corso dei secoli, lasciando tracce indelebili del loro passaggio.

Dal 1995, le ricerche archeologiche subacquee hanno fornito un contributo significativo alla comprensione della storia dell’Asinara. Durante la prima campagna di scavi, condotta nelle acque antistanti il molo di Cala Reale, sono emerse diverse anfore di epoca romana, arricchendo il patrimonio storico dell’Asinara e gettando nuova luce sul suo passato.

Anche all’interno del territorio si possono ritrovare numerosi reperti d’epoca, testimonianza tangibile di una frequentazione intensa e continuativa. Durante l’epoca giudicale, l’Asinara assunse un ruolo strategico, diventando teatro di battaglie navali che coinvolsero le flotte genovesi, pisane e saracene.

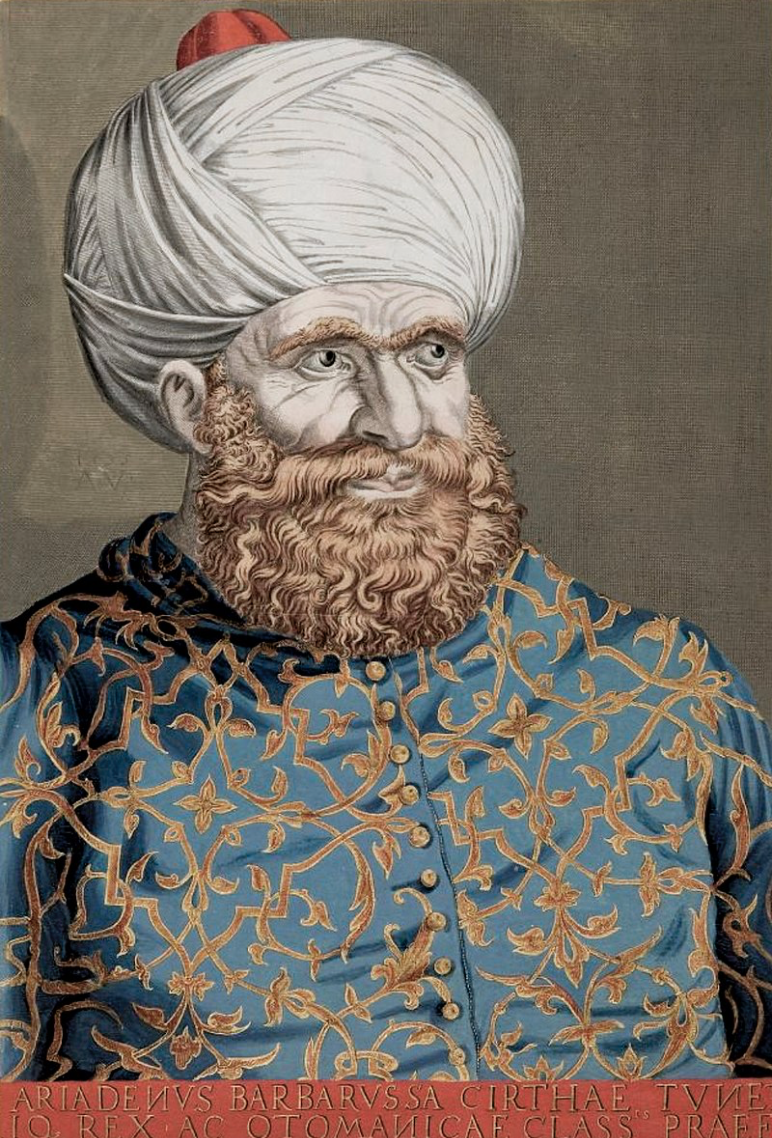

Nel 1500, l’isola risultava quasi completamente abbandonata, ad eccezione di un piccolo gruppo di monaci a cui erano stati concessi alcuni terreni. Nella prima metà del secolo, l’Asinara fu anche utilizzata come approdo sicuro dal celebre corsaro Barbarossa, lasciando un’impronta indelebile nella sua storia, tanto che da il nome a uno dei percorsi di trekking dell’isola, conosciuto appunto come Sentiero Barbarossa.

Il controllo dell’Asinara e lo sfruttamento delle risorse naturali fu conteso da pescatori, corallari, pastori e mercanti, fino al termine del sistema feudale. Nel 1881, in seguito all’istituzione di una colonia penale e del primo Lazzaretto del Regno d’Italia, cessò definitivamente l’utilizzo da parte dei privati che vennero allontanati dall’Isola.

Questo esodo forzato segnò l’inizio di uno dei periodi più controversi, il cui ricordo è stato tramandato con amarezza da chi ne ha avuto testimonianza diretta.

Durante la Prima e Seconda Guerra Mondiale, l’Asinara venne utilizzata come campo di prigionia e al termine dei conflitti il controllo ritornò all’amministrazione carceraria.

A partire dagli anni ’70, la colonia penale agricola venne trasformata in carcere di massima sicurezza, ospitando alcuni dei più pericolosi esponenti mafiosi del panorama italiano.

Quest’epoca drammatica e controversa terminerà solo nel dicembre del ’97, quando verrà chiuso definitivamente il super carcere e l’isola verrà restituita al pubblico attraverso l’istituzione dell’attuale Parco Nazionale dell’Asinara.

Una terra contesa dall’uomo nel corso dei secoli, ma mai realmente conquistata. Oggi, i signori incontrastati dell’Isola continuano ad essere il vento e il mare, che sferzando le sue coste regalano suggestioni impossibili da provare altrove.

Vista da Stintino, l’isola ci appare così vicina e allo stesso tempo così irraggiungibile.

E ora che il castellaccio scompare nella foschia e la barca si appresta ad ormeggiare in porto, quel mal d’Asinara si manifesta con tutta la sua forza.

Mal d’Asinara, lo potremmo chiamare così. Un misto di malinconia e tristezza che si prova ogni volta che si abbandona l’isola dell’Asinara.

Una mancanza che si avverte non appena l’imbarcazione inizia ad allontanarsi da quel meraviglioso fazzoletto di terra. Il fascino suggestivo tipico delle mete isolate o difficilmente raggiungibili, capaci di risvegliare la fantasia di chi, fino a quel momento, aveva solo immaginato simili luoghi.